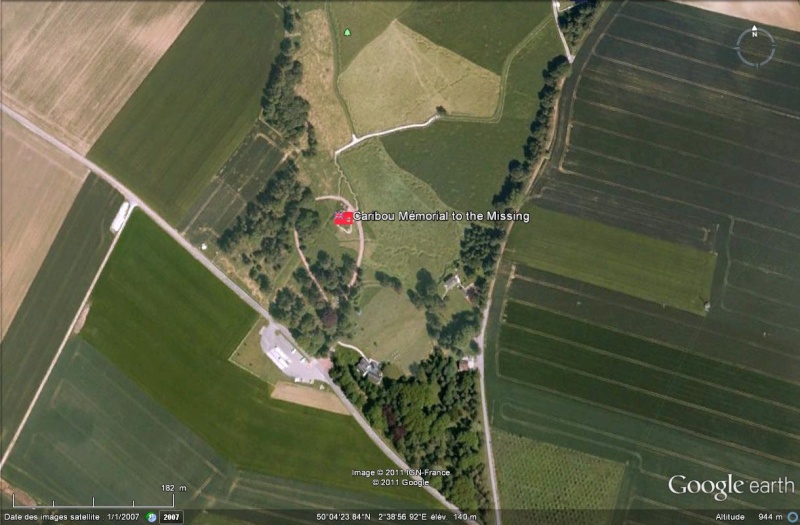

Mémorial Terre-Neuvien de Beaumont-Hamel Somme

50°04'24.61''N 2°38'52.18''E

Des cinq monuments commémoratifs érigés en France et en Belgique en hommage aux exploits du 1

er Bataillon du

Newfoundland Regiment,

le plus imposant est le site de trente hectares à Beaumont-Hamel, neuf

kilomètres au nord de la ville d'Albert. Ce site commémore tous les

Terre-Neuviens qui ont pris part à la Première Guerre mondiale,

particulièrement ceux n'ayant pas de tombe connue. Le site a été

officiellement inauguré par le feld-maréchal Earl Haig le 7 juin 1925.

Sur un monticule, entouré de pierres et d'arbustes indigènes de

Terre-Neuve, se dresse le bronze d'un fier caribou, l'emblème du

Newfoundland Regiment. Érigé à proximité de l'abri de l'état-major de la 88

e Brigade, dont faisait partie le 1

er Bataillon du

Newfoundland Regiment, le noble caribou fait face aux anciennes positions ennemies, surplombant les tranchées et le terrain que le bataillon a franchis le 1

er juillet 1916. Sur trois plaques de bronze à la base du monticule sont inscrits les noms des 820 membres du

Royal Newfoundland Regiment, de la

Newfoundland Royal Naval Reserve

et de la marine marchande qui ont donné leur vie au cours de la

Première Guerre mondiale et qui n'ont pas de tombe connue. [Signalons

que plusieurs d'entre eux ont depuis été retrouvés et ensevelis dans des

cimetières de la

Commonwealth War Graves Commission.]

Ouvert le 1

er juillet 2001, le centre d'accueil présente la situation socio-historique de Terre-Neuve au début du XX

e siècle et, grâce à des expositions, des souvenirs et des capsules vidéo, retrace l'histoire du

Royal Newfoundland Regiment

et de certaines de ses personnalités, depuis sa création en 1914

jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Dans une salle

commémorative du centre se trouvent un exemplaire du Livre du Souvenir

de Terre-Neuve et une plaque de bronze énumérant les honneurs de guerre

du

Royal Newfoundland Regiment et rendant hommage aux disparus.

La plaque a été dévoilée en 1961 par l'honorable Joseph Smallwood,

alors premier ministre de Terre-Neuve.

Le site est l'un des rares endroits, en France ou en Belgique, où il

est possible de voir les lignes des tranchées d'un champ de bataille de

la Première Guerre mondiale et le terrain avoisinant. On imagine

facilement les difficultés et les risques liés au fait d'attaquer des

défenses solides et tenues énergiquement sur un tel terrain et à

certains aspects de la vie dans les tranchées. Des étudiants canadiens

offrent des visites guidées ou expliquent des aspects particuliers du

champ de bataille et de l'engagement de Terre-Neuve. Il est recommandé

aux groupes importants qui souhaitent faire une visite guidée de

réserver à l'avance.

Beaumont-Hamel est situé près de l'extrémité nord du front de

quarante-cinq kilomètres auquel les Français et les Britanniques

devaient donner l'assaut. D'abord annoncée pour le 29 juin 1916, après

un bombardement d'artillerie sans précédent de cinq jours, l'attaque a

été reportée de deux jours, soit au 1

er juillet 1916, d'une part à cause du mauvais temps et d'autre part pour mieux préparer l'artillerie.

À Beaumont-Hamel, la

29th British Division, avec ses trois brigades d'infanterie, la 86

e, la 87

e et la 88

e, était aux prises avec des défenses particulièrement redoutables, tenues de pied ferme par les troupes expérimentées du

119th (Reserve) Infantry Regiment [soit une partie de la 26

e

Division de Wurttemberg (de réserve)], qui composaient cette partie de

la ligne depuis près de vingt mois. On s'attendait néanmoins, avec une

certaine assurance, à ce que le bombardement d'artillerie entame

considérablement les défenses et le moral des Allemands. En réalité,

bien que les tranchées aient subi des ravages considérables, en de

nombreux endroits, le fil barbelé était demeuré relativement intact.

Plus particulièrement, les défenseurs, à couvert dans de profonds abris,

étaient en grande partie indemnes.

Selon le plan de bataille, les quatre bataillons des 86

e et 87

e

Brigades chargés de l'assaut initial s'avançaient vers les barbelés

allemands à 7 h 30 - l'heure déterminée. De concert avec l'avance de

l'infanterie, le bombardement d'artillerie lourde et moyenne devait

porter contre d'autres cibles pour ne retenir qu'un tir de shrapnel et

de mortier sur les positions avant de l'ennemi. Donc, comme l'infanterie

d'assaut sortait de ses tranchées pour parvenir au fil allemand avant

que les Allemands donnent l'assaut, une puissante mine ayant une charge

de 18 500 kg a explosé à 7 h 20 sous une place forte allemande sur la

crête Hawthorn (juste au nord du ravin en Y).

Le but était de détruire une importante place forte ennemie, de saisir

la bordure du cratère et de dominer les tranchées ennemies. Toutefois,

la riposte allemande a été tellement vive que les troupes du 2

e Régiment de fusiliers de la 86

e Brigade, désignées pour prendre le cratère, ont été contraintes de défendre leur vie, incapables d'assurer le soutien prévu.

Malheureusement, la mise à feu de la mine a averti les Allemands de

l'imminence probable de l'attaque, de sorte que les troupes du

119th (Reserve) Infantry Regiment,

sortant de leurs abris, se sont déployées dans la ligne de feu, à peine

gênées par le barrage au shrapnel de l'artillerie de campagne. Les

bataillons qui s'avançaient pour donner l'assaut, et qui étaient à peine

engagés en terrain neutre, ont subi les tirs d'armes légères bien

ciblés des carabiniers et des mitrailleurs. En même temps, l'artillerie

allemande, ayant relativement échappé au contre-feu en batterie des

Britanniques, a dirigé un barrage intensif vers les troupes qui

avançaient ainsi que vers les lignes et les communications britanniques.

Conjuguée à la dévastation en terrain neutre, cette attaque a eu pour

effet de frapper les bataillons suivants, de créer des ravages dans les

tranchées et de quasi paralyser les déplacements dans les tranchées des

communications. Pour les bataillons pris dans le

No Man's Land

lorsqu'ils avançaient vers leurs positions prévues pour donner l'assaut,

la situation s'est aggravée à 7 h 30 lorsque le barrage au shrapnel a

soulevé 100 verges (90 m) de la ligne allemande pour continuer à

soulever 100 verges aux deux minutes vers les deuxième et troisième

lignes allemandes. Sauf pour le flanc droit, que des éléments du 1

er Inniskillings ont réussi à pénétrer de la 1

re à la 3

e lignes allemandes, l'assaut initial s'est effondré au fil allemand ou à proximité.

Le plan prévoyait que la seconde vague de l'attaque (les deux autres bataillons de chaque brigade d'assaut) s'éloignerait de la ligne avant britannique à 7 h 30 lorsque les bataillons d'assaut atteindraient le fil allemand. Sur le flanc gauche, ceux de la 86

e Brigade ont été retardés par le barrage défensif allemand «

et ce n'est qu'à 7 h 55 qu'ils se sont mis en marche

». Sur le flanc droit, qui comprenait la zone maintenant occupée par le

site commémoratif et une partie du redan Mary juste au sud, selon le

Journal de guerre de la 87

e Brigade : «

Le 1er régiment du King's Own Scottish Borderers (KOSB) et le 1er

Border Regiment sont sortis de leurs tranchées de regroupement vers 7 h

35 et, avançant sous le feu très nourri des mitrailleurs, n'ont pas

réussi à rejoindre les bataillons de tête si ce n'est les sections de

tête du 1er Border Regiment qui se sont rendues jusqu'au fil allemand ».

Au quartier général divisionnaire, le commandant (le major général

Beauvoir de Lisle) et son personnel tentaient de déchiffrer les nombreux

messages confus en provenance des postes d'observation, des avions de

combat et des deux brigades de tête. Selon les indications, des troupes

avaient enfoncé et dépassé la première ligne allemande. Le commandant a donc ordonné à la 88

e Brigade, qui se tenait en réserve, de faire avancer deux bataillons pour soutenir « l'attaque droite ». À 8 h 45, le 1

er Newfoundland et le 1

er

Essex ont reçu l'ordre d'avancer indépendamment l'un de l'autre,

d'occuper la première tranchée ennemie et de dégager vers l'avant

jusqu'à la route de la station (derrière la 3

e ligne de l'ennemi).

Selon le plan initial, les Terre-Neuviens (et le 1

er

Essex) devaient avancer vers 10 h, percer les troupes des brigades ayant

donné l'assaut initial et prendre le troisième objectif «

les tranchées de la troisième ligne ennemie sur la crête de GRANDCOURT ». Mais, selon le récit qu'en fait le Journal de guerre des Terre-Neuviens, voici les instructions qu'ils ont reçu : - «

0845 -Reçu par téléphone ordres d'avancer avec le 1er

Essex Regt et d'occuper la première tranchée ennemie - notre objectif

se situant entre le point 89 et juste au nord du point 60 - et d'avancer

vers la route de la station, déblayant les tranchées ennemies - et de

procéder aussi rapidement que possible. Avons demandé à la Brigade si la

1re tranchée de l'ennemi avait été prise et avons obtenu une

réponse négative : la situation ne s'était pas redressée. Avons demandé

à la Brigade si nous devions passer à l'attaque sans tenir compte du

Essex Regt et on nous a répondu par l'affirmative. »

Les Terre-Neuviens se trouvaient sur St. John's Road, une tranchée

d'appui, 200 mètres derrière la ligne avant britannique et hors de la

vue de l'ennemi. Comme les tranchées de communication étaient jonchées

de cadavres et de blessés et étaient la cible d'un tir d'obus, le chef

du bataillon, le lieutenant-colonel Hadow, a décidé de prendre

immédiatement la formation d'attaque et d'avancer. Sur le flanc droit,

le

Essex Regiment était visible des positions allemandes à

Thiepval de sorte qu'il a été obligé d'avancer dans les tranchées

encombrées; il a pris sa position à 10 h 50 seulement. Les

Terre-Neuviens étaient laissés à eux-mêmes, appuyés seulement par des

tirs au mortier et à la mitrailleuse.

Les Terre-Neuviens ont commencé à avancer à 9 h 15, se déplaçant

selon la formation qu'ils avaient répétée, les compagnies A et B en tête

de lignes de pelotons en une colonne ou en une seule file à intervalles

de quarante pas et de vingt-cinq pas entre les sections, suivies cent

verges plus loin par les compagnies C et D en une formation semblable.

Quand ils ont atteint la ligne d'horizon derrière la première ligne

britannique, ils étaient effectivement les seules troupes à se déplacer

sur le champ de bataille et ils ont subi de plein fouet toute la colère

du

119th (Reserve) Infantry Regiment qui tenait les positions devant ainsi que le feu de l'artillerie allemande.

Nombreux sont ceux qui sont tombés avant de traverser la ligne

britannique. Un plus grand nombre ont été frappés en se frayant un

chemin dans les ouvertures des barbelés britanniques. Faisant preuve

d'un courage exemplaire, les survivants ont repris leurs formations

d'assaut du mieux qu'ils le pouvaient et, «

le menton rentré comme s'ils marchaient dans un blizzard

», ils ont continué jusqu'à la ligne allemande environ 400 mètres plus

loin. À mi-chemin en descendant la pente, un arbre isolé marquait une

zone où le feu ennemi était particulièrement concentré. Une

représentation du squelette tordu de cet arbre appelé « l'arbre du danger » s'élève maintenant à l'endroit où tant d'hommes sont tombés en ce jour tragique de juillet.

À 9 h 45, le lieutenant-colonel Hadow, qui avait assisté à la

destruction d'une bonne partie du bataillon depuis son état-major à Sap

4, a informé le commandant de brigade (basé dans un abri tout près) que

l'offensive avait échoué. De quinze à vingt minutes après avoir quitté

la tranchée de

St. John's Road, environ 85 % de ceux qui s'étaient élancés vers l'avant étaient morts, mourants ou blessés. Un seul autre bataillon (le 10

e West Yorks à Fricourt) a subi de plus lourdes pertes le 1

er

juillet 1916. Toutefois, pour de nombreux hommes, c'était loin d'être

terminé. Des survivants isolés ont continué à charger les Allemands

depuis le

No Man's Land, et environ quarante hommes, sous le commandement d'un certain capitaine G.E. Malcolm du 1

er

KOSB, ont tenté de poursuivre l'attaque, mais ils ont été contenus

juste avant la ligne ennemie. Sur cet incident, le capitaine Malcolm,

qui avait été blessé, a affirmé plus tard : «

Je souhaite féliciter le Newfoundland Regiment pour sa formidable constance en de pénibles circonstances. »

La tragédie n'était pas terminée pour le 1

er Essex. Ces

hommes avaient à peine pris leur position que le commandant

divisionnaire a ordonné de mettre fin aux attaques. Cependant, vu les

nombreuses difficultés auxquelles se heurtaient les communications, ils

n'ont pas reçu le message. Les deux compagnies de tête ont tenté

d'avancer et ont subi environ 250 pertes avant que leur commandant ne

fasse halte.

Seuls quelques blessés gisant dans le

No Man's Land ont pu

tenter de se mettre à l'abri avant la tombée de la nuit, et bon nombre

sont morts là où ils gisaient ou ont par la suite rendu l'âme sous le

tir d'artillerie ou celui des carabiniers ennemis vigilants et des

mitrailleurs

1.

Plusieurs blessés n'ont été récupérés que quatre nuits plus tard.

Entre-temps, les restes du bataillon ainsi que la réserve, qui avait été

retenue, ont continué de tenir une partie de la ligne face aux

contre-attaques allemandes prévues jusqu'à ce qu'on les relève le 6

juillet, subissant d'autres pertes dans l'intervalle, notamment celle de

quatre officiers l'après-midi du 1

er juillet. Lorsque la

force de combat du bataillon a abandonné la ligne le 6 juillet pour

aller se loger à Engelbelmer, elle comptait 168 membres non officiers.

C'est là que, le 7 juillet, le lieutenant O.W. Steele a été blessé par

des tirs d'obus; il est mort le lendemain.

Les Terre-Neuviens ont occupé la ligne de nouveau du 14 au 17

juillet, avec une force alors composée de onze officiers et de 260

carabiniers. Le 27 juillet, avec le reste de la Division, ils ont pris

le train pour aller se loger à Candas, le bataillon comptant alors 554

hommes.

1 Le triangle d'étain brillant que chacun portait au dos a aggravé la situation des hommes gisant dans le

No Man's Land.

Ces marques devaient permettre l'identification par l'avion de liaison

et par le détachement d'observateurs, mais elles signalaient également à

l'ennemi tout mouvement des hommes qui gisaient blessés ou à couvert,

selon ce qu'ils pouvaient trouver.

Les pertes subies le premier jour de la bataille de la Somme

totalisaient 57 470 hommes, et 19 240 ont été fatales. Le 30 juin 1916,

le nombre de rationnaires du

Newfoundland Regiment Battalion

s'élevait à 1 044, tous grades confondus, y compris le personnel

administratif et temporaire. La force de combat réelle comprenait 929

hommes, tous grades confondus, dont vingt-six officiers et 772

sous-officiers et militaires du rang déployés dans les tranchées. Un

autre groupe composé d'un officier et de trente-trois sous-officiers et

militaires du rang était rattaché aux compagnies de tir au mortier et à

la mitrailleuse de la Brigade, tandis que quatorze officiers et

quatre-vingt-trois sous-officiers et militaires du rang étaient retenus

comme réserve et pour exercer des fonctions particulières.

Pour autant que nous le sachions, 22 officiers et 758 sous-officiers

et militaires du rang ont participé directement à l'offensive. De ce

nombre, tous les officiers et un peu moins de 658 sous-officiers et

militaires du rang sont à porter au nombre des pertes, mais les données

exactes ne sont pas disponibles, car les pertes signalées sont celles de

toute la journée. Sur les 780 hommes qui ont poursuivi, seuls 110

environ ont survécu indemnes, dont à peine soixante-huit ont répondu à

l'appel le lendemain. Le 7 juillet, le Journal de guerre du bataillon

précise que le 1

er juillet, les pertes totales subies par le

bataillon étaient de quatorze officiers et de 296 sous-officiers et

militaires du rang tués, décédés des suites de leurs blessures ou

manquants et jugés morts et que 12 officiers et 362 sous-officiers et

militaires du rang étaient blessés pour un total de 684 hommes, tous

grades confondus, sur une force de combat d'environ 929 hommes. Environ

14 blessés ont par la suite succombé à leurs blessures. Voici ce que le

commandant divisionnaire a écrit plus tard au sujet de l'effort des

Terre-Neuviens : «

Ce fut un magnifique exemple de vaillance exercée

et disciplinée, et son offensive a échoué parce que des hommes morts ne

peuvent plus avancer. »

Dans les semaines et les mois qui ont suivi l'attaque, pendant que

les officiers survivants écrivaient des lettres de condoléances aux

familles et aux proches à Terre-Neuve, le bataillon a progressivement

retrouvé sa pleine force de combat. Six semaines plus tard, il a

repoussé une attaque allemande au gaz en Flandre. Par la suite, les

hommes de ce bataillon se sont distingués à l'occasion de nombreux

affrontements : de nouveau sur la Somme en octobre 1916, à Gueudecourt,

en avril 1917 à Monchy-le-Preux au cours de la bataille d'Arras, où ils

ont perdu 485 hommes en un jour, mais ont mis en échec une attaque

allemande contre toute probabilité, puis en novembre 1917 à Masnières -

Marcoing au cours de la bataille de Cambrai, où ils ont tenu bon

héroïquement bien que débordés, enfin à Bailleul où ils ont stoppé

l'avancée allemande en avril 1918. Après une période pendant laquelle

ils ont été tenus à l'écart des opérations et ont servi de garde armée

au quartier général principal à Montreuil, ils ont joint les rangs de la

28

e Brigade de la 9

e Division (écossaise) et ont

de nouveau pris part aux combats à Ledeghem et, plus loin, à l'occasion

des offensives des « cent derniers jours ». C'est au cours de ces

derniers jours de la guerre que le soldat Tommy Ricketts du

Regiment

est devenu le plus jeune soldat de la guerre (il était à quelques mois

de son dix-huitième anniversaire) et qu'il a obtenu la plus haute

distinction de l'Empire pour sa bravoure, la Croix de Victoria.

Les Terre-Neuviens se sont acquis une réputation inégalée comme

bataillon inébranlable sans égard au prix à payer. Ils ne se plaignaient

pas, ils croyaient à leur mission et s'en acquittaient avec courage,

compétence et détermination. En reconnaissance de leur courage et de

leurs exploits exceptionnels, le roi Georges V leur a attribué, au terme

de la bataille de Cambrai, le préfixe « Royal », les renommant ainsi le

Royal Newfoundland Regiment. De toute la guerre, ce fut la

seule fois que cet honneur a été conféré et seulement la troisième fois

dans l'histoire de l'Armée britannique qu'il a été accordé en temps de

guerre. C'était un hommage à la mesure de ces hommes remarquables.

L'estime qu'on témoignait aux Terre-Neuviens se constate à l'occasion

d'un hommage spontané. En octobre 1918, le bataillon a été

temporairement retenu à l'extérieur du hameau belge de Steenbeck. Sur le

flanc droit, un officier à cheval s'est avancé vers eux au galop. Il

s'agissait du brigadier-général Freyberg, V.C. À portée de voix, il

s'est écrié :

« Qui êtes-vous?

« Des Terre-Neuviens » lui a-t-on répondu. »

« Dieu soit loué! Mon flanc gauche est sauf », s'est exclamé le brigadier en faisant pivoter son cheval.

Le

Royal Newfoundland Regiment a été démantelé en 1919.

Toutefois, lorsque Terre-Neuve est entrée dans la Confédération

canadienne en mars 1949, l'Union du Canada a convenu « de subvenir, dans

la province de Terre-Neuve, aux besoins des unités de réserve

compétentes des forces de défense canadiennes, lesquelles comprenaient

le

Newfoundland Regiment ». L'autorité par laquelle le

Regiment

s'est trouvé intégré au tableau d'effectifs et de dotation de l'Armée

canadienne de réserve a été convenue en octobre 1949 et, avant la fin de

l'année, le roi Georges VI a de nouveau approuvé l'attribution du titre

de Royal.

Après juillet 1916, le front de Beaumont-Hamel est demeuré

relativement calme tandis que les grandes batailles de la Somme

faisaient rage au sud. Puis, lors du dernier épisode des batailles de la

Somme, le 13 novembre 1916, alors que s'amorçait la bataille de

l'Ancre, Beaumont-Hamel a subi l'assaut de la

51st Highland Division. En moins d'une journée, tous les objectifs du 1

er juillet de la 29

e

Division avaient été pris ainsi qu'un très grand nombre de prisonniers

allemands, puis les combats se sont déplacés vers l'est sur la crête de

Beaucourt.

Le secteur du lieu commémoratif est alors devenu une zone arrière où

les troupes logeaient dans les anciens abris allemands et où un camp a

été établi à proximité du cimetière du ravin en Y

(qui a également été ouvert au cours de la même période). En mars 1917,

lors de la retraite des Allemands vers la ligne Hindenburg (ou

Siegfried), à environ trente kilomètres de Beaumont-Hamel, les équipes

chargées de récupérer le matériel sur le champ de bataille sont

arrivées, de nombreux abris ont été condamnés et les premiers efforts

ont probablement été faits pour remettre une partie des terres à leur

état agricole initial. Toutefois, en mars 1918, l'offensive allemande

Kaiserschlacht

a été stoppée ici sur les mêmes lignes de bataille qu'auparavant.

Jusqu'à la bataille d'Amiens et à la retraite allemande vers la fin

d'août 1918, les protagonistes se sont affrontés sur le même terrain,

bien que les seules interventions se soient résumées à la conduite

courante d'opérations militaires de première ligne - des raids, des

patrouilles et des manoeuvres d'intimidation de l'artillerie.

Peu après la Première Guerre mondiale, le gouvernement de Terre-Neuve a acquis le terrain sur lequel le 1

er Newfoundland Regiment

avait fait son offensive héroïque. Une bonne part du crédit revient au

lieutenant-colonel Tom Nangle qui, à titre de directeur de

l'enregistrement des tombes et des enquêtes et de représentant de

Terre-Neuve auprès de la

Imperial War Graves Commission, a

négocié l'acquisition du lieu avec quelque 250 propriétaires fonciers

français. À chacun des cinq lieux commémoratifs terre-neuviens en

Europe, il a joué un rôle de premier plan dans la planification et la

surveillance des travaux en vue d'ériger la statue d'un fier caribou,

l'emblème du

Regiment, debout face à l'ancien ennemi, rejetant la tête en arrière en signe de défi.

L'architecte-paysagiste qui a conçu les lieux et qui en a surveillé

la construction est M. R.H.K. Cochius, originaire des Pays-Bas et

habitant St. John's, la capitale de Terre-Neuve. Les caribous sont

l'oeuvre du sculpteur britannique Basil Gotto qui a également exécuté la

statue « Fighting Newfoundlander », dont sir Edward Bowring a fait don à

la population de St. John's.

Le lieu comprend trois cimetières tenus par la

Commonwealth War Graves Commission, soit celui du ravin en Y, le cimetière n

o 2 de la crête Hawthorn et le lieu inhabituel d'inhumation collective du cimetière de Hunter. Près de l'entrée se trouve un monument commémoratif de la

29th British Division. Signalons particulièrement, au-dessus du ravin en Y, le monument commémoratif de la

51st Highland (Scottish) Division. Le terrain dont la commune de Beaumont-Hamel avait d'abord fait don aux anciens combattants de la 51

e

Division a été jugé instable en raison des nombreux abris situés

au-dessous. Le lieutenant-colonel Nangle a donc offert l'emplacement au

sein de ce lieu commémoratif qui surplombe le ravin en Y, le théâtre de

certains des combats les plus acharnés qui ont été livrés le 13 novembre

1916. George Henry Paulin a été le sculpteur choisi. Le sergent-major

Bob Rowan des Glasgow Highlanders (

1/9 Highland Light Infantry)

a servi de modèle pour la magnifique figure qui surmonte le monument

commémoratif. Sur le devant se trouve une plaque portant l'inscription

en gaélique :

La a'Blair s'math n Cairdean. (Le jour de la bataille, les amis sont un réconfort).

La croix de bois celte sur la voie qui mène au monument commémoratif a

d'abord été placée à High Wood pour ensuite être déplacée au lieu de

Terre-Neuve.

Beaumont-Hamel a marqué au fer la conscience collective des

Terre-Neuviens. Après la guerre, au premier anniversaire de la bataille,

ils se sont réunis à Terre-Neuve et avec d'autres en France pour se

remémorer le dévouement et le courage extraordinaires des hommes qui y

sont tombés. Et il en est ainsi depuis. À l'intérieur des limites du

lieu commémoratif, près d'un millier d'hommes ont été tués ou sont morts

en ce seul jour fatidique du début juillet 1916. De ce nombre, de deux à

trois cents sont ensevelis sous le gazon vert et les fleurs sauvages

qui tempèrent l'austérité du lieu, notamment bon nombre des quelque cent

trente Terre-Neuviens ayant pris part à cette offensive décisive et qui

n'ont pas de tombe connue. Ainsi, maintenant comme alors, cet

emplacement demeure un lieu de respect, de réflexion et de pèlerinage.

À l'entrée de ce lieu commémoratif est inscrite dans le bronze une épitaphe composée par John Oxenham :

Source

Photos personnelles willy80